ヘンプの環境効果はサプライチェーン設計全体に左右される

産業用ヘンプの気候変動対策や資源効率の効果は、栽培方法、加工手法、そしてサプライチェーンの設計によって大きく変わる――米国で本日発表された新しいレポートがこう指摘している。

「Hemp & Sustainability」はCanna Markets GroupとHempTodayが共同で発表したもので、加工や輸送が主要な排出源であること、さらに多くのヘンプ製品にリサイクル手段が限られている現状も指摘している。

評価対象は4分野

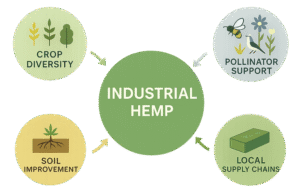

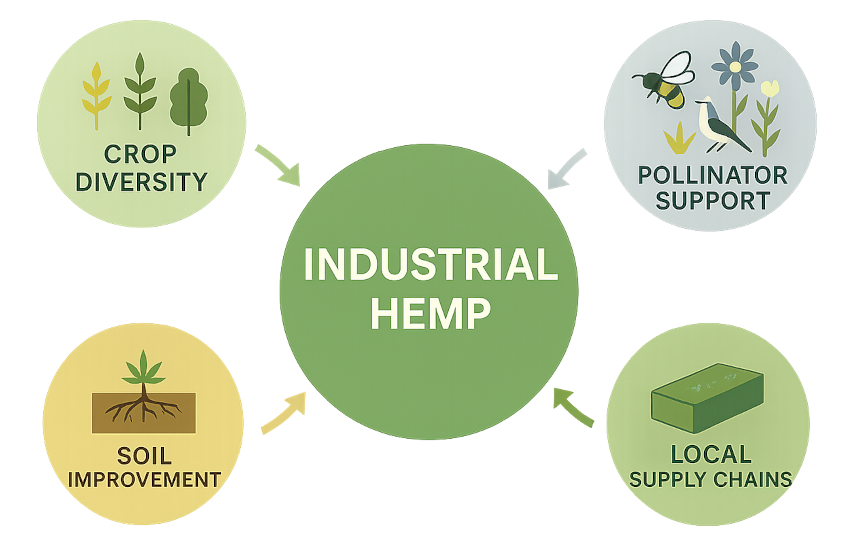

レポートは、炭素隔離、土壌健康、水利用、ライフサイクル全体の影響という4つの主要領域にわたってヘンプを評価。査読論文、政府データ、ライフサイクル分析をもとに、他の作物や素材と比較した環境成果を示している。

著者はCanna Markets Groupの研究データ専門家であり、ニューメキシコ州立大学助教授でもあるロレライ・アルバレス博士。彼女は「ヘンプが大量の炭素を隔離できること、また多様な輪作の中で栽培されると土壌構造や微生物活動、水の浸透を改善できる」と確認した。

また、繊維用ヘンプは他の繊維作物に比べ、水や化学投入量が少なく、ヘンプクリートや断熱材など一部用途では炭素を長期的に固定することが可能だと指摘している。

成果は保証されない

ただし、これらの成果は必ずしも保証されない。土壌タイプ、気候、品種選定、養分管理、収穫後の処理などが環境効果を大きく左右し、場合によっては畑レベルでの利点が帳消しになることもあるとアルバレス氏は書く。

特に加工に要するエネルギーがライフサイクル全体のフットプリントに大きく影響する。レポートによれば、浸漬(レッティング)、デコーティケーション、最終製品のバインダー製造などが、一部製品カテゴリで温室効果ガス排出量の最大45%を占める可能性があるという。再生可能エネルギーへの移行が、この影響を大幅に削減できると示唆されている。

さらに、輸送も排出に寄与する要因だが、地域に密着した加工拠点を整備すれば、この問題は解消できると指摘している。

エンドオブライフの課題

レポートはまた、ヘンプ系建材や複合材の多くにリサイクルルートがなく、通常の条件では堆肥化できない場合があることを「弱点」と表現。耐久性のある製品は長期的な炭素固定に有効である一方で、「廃棄を前提とした設計」と「回収インフラの拡充」が不可欠だと強調している。

アルバレス氏は「ヘンプの環境的成果は、それが栽培・加工・流通されるシステム全体によって決まる」とし、以下を優先課題として挙げている。

• 地域ごとに適応した品種の開発

• 加工施設の共同立地化・拡充

• 環境負荷の低い加工手法の改善

• 耐久性ヘンプ製品のエンドオブライフ設計と回収体制の構築

編集部あとがき

今回の記事を以下、4つのポイントに整理しましたのでご参考ください。

1. 環境効果は条件次第

ヘンプは炭素隔離や土壌改善、水利用効率など多くの環境メリットを持つが、土壌や気候、栽培・加工の条件次第で成果が変動し、必ずしも保証されるものではない。

2. 加工と輸送が排出の大きな要因

浸漬やデコーティケーションなどの加工過程、さらに長距離輸送が排出量の大部分を占める。再エネ利用や地域加工拠点の整備が改善のカギとなる。

3. リサイクルと廃棄の課題

建材や複合材の多くはリサイクル経路が確立されておらず、廃棄時の環境負荷が課題。製品設計の段階から廃棄・回収を意識したアプローチが不可欠である。

4. システム全体で成果が決まる

栽培から加工・流通・廃棄までのサプライチェーン設計が、ヘンプの環境価値を左右する。地域適応品種や低負荷技術の開発、協調的なインフラ整備が今後の重点課題となる。